Pendahuluan Middle East Respiratory Syndrome (MERS)

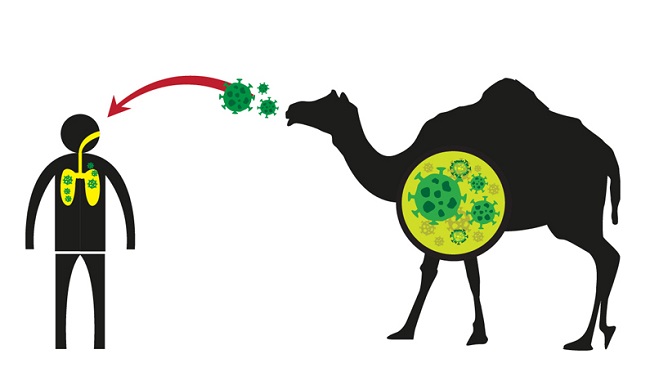

Middle East Respiratory Syndrome, atau biasa disingkat menjadi MERS, pertama kali ditemukan di Arab Saudi pada tahun 2012, dan sejak itu telah menyebar ke Timur Tengah dan beberapa negara di Asia dan Eropa. Berdasarkan World Health Organization (WHO), MERS adalah infeksi saluran pernafasan akibat coronavirus. Coronavirus penyebab MERS berbeda dari jenis coronavirus lain, sehingga disebut dengan MERS-CoV.[1]

Diagnosis MERS dapat ditegakkan dengan pemeriksaan RT-PCR dengan mengambil sampel dari saluran pernafasan bagian bawah, dan dikirim ke Laboratorium Badan Litbangkes Republik Indonesia. Tanda dan gejala yang biasa muncul pada MERS adalah demam, batuk, dan sesak. MERS dapat berlanjut menjadi Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), yang apabila tidak diobati dapat berkembang menjadi sepsis, syok sepsis, dan berakhir pada kematian.[2]

Pemberian penatalaksanaan suportif dinilai efektif dalam penanganan MERS, dikarenakan belum ada antiviral yang terbukti efektif. Terapi suportif meliputi pemberian kristaloid serta oksigen. Pemberian cairan harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat memperburuk oksigenisasi apabila diberikan secara berlebihan. Penggunaan alat bantu pernafasan seperti ventilator juga disarankan untuk tata laksana gagal nafas.[3,9,10,16]

MERS dapat dicegah dengan dilakukannya edukasi dan promosi kesehatan. Pencegahan dan promosi kesehatan berkisar pada penggunaan alat pelindung diri (APD) serta menghindari faktor risiko.[25]

Vaksinasi belum dapat dilakukan karena belum ada vaksin yang melewati uji klinis, sehingga efektivitasnya masih dipertanyakan. Pencegahan MERS juga dilakukan pemerintah dengan cara melakukan skrining di bandar udara terhadap orang-orang yang bepergian ke daerah Timur Tengah dan diberlakukannya ruang isolasi pada pasien yang dicurigai terinfeksi MERS.[25]

Direvisi oleh: dr. Gabriela Widjaja